真珠のネックレスやブレスレットを長く美しく楽しむためには、日ごろのケアに加えて定期的な中糸の交換も重要です。

ところでどのように作られていると思いますか?

真珠のネックレスやブレスレットなどの連の製品は、穴が貫通した真珠に中糸を通して作られています。ただ単に中糸に通っているだけではなくて、ほとんどの場合留め具(クラスプ)が付いていますね。どうやって連と留め具がつなげられているのでしょうか?

本稿では、「真珠ネックレスってこんな構造になっているんだ。」と知っていただくと同時に、時折のメンテナンスについても検討していただくことで製品を長く使っていただければと、実はあまり知られていないかもしれない真珠ネックレスの「つくり」(構造)ついて、私どもで行っている作り方の一例を通してご紹介いたします。

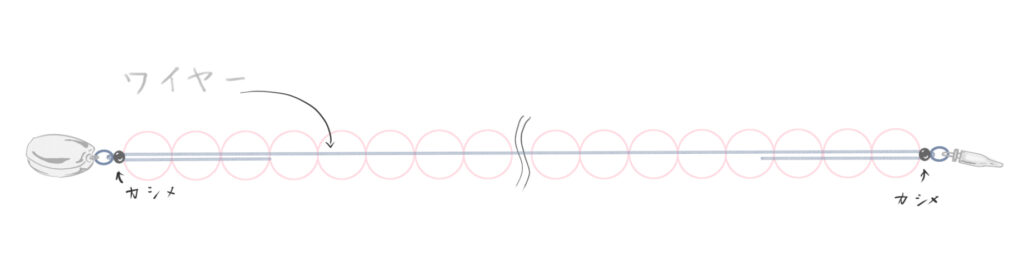

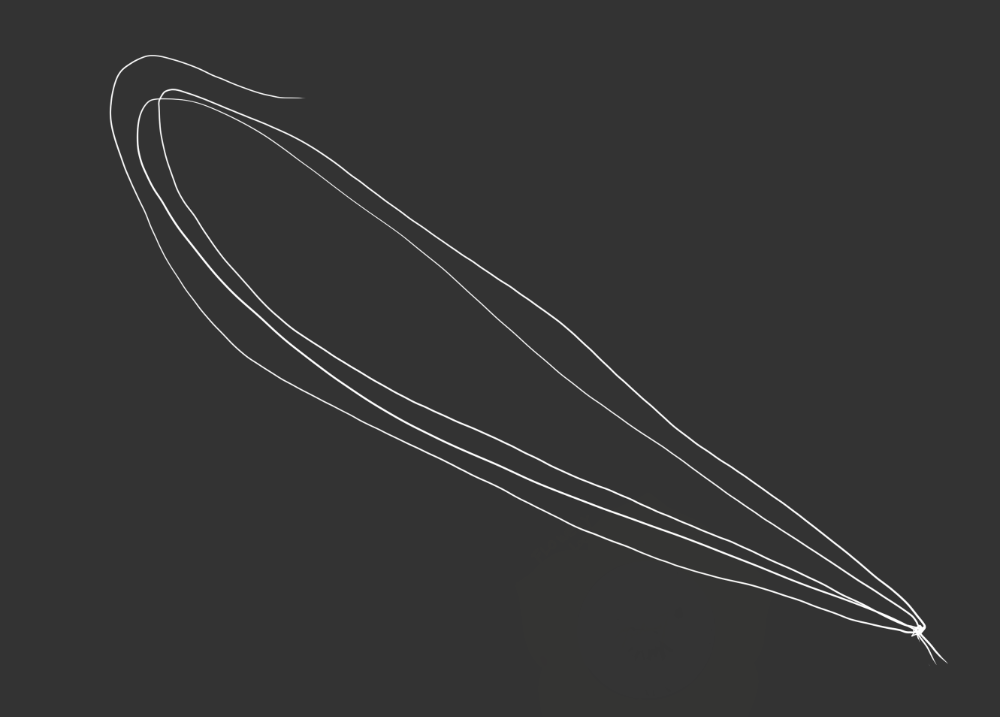

最初にご紹介してしまいますが、下の図のようになっています。

ワイヤーの通り方の図

ワイヤーの通り方の図

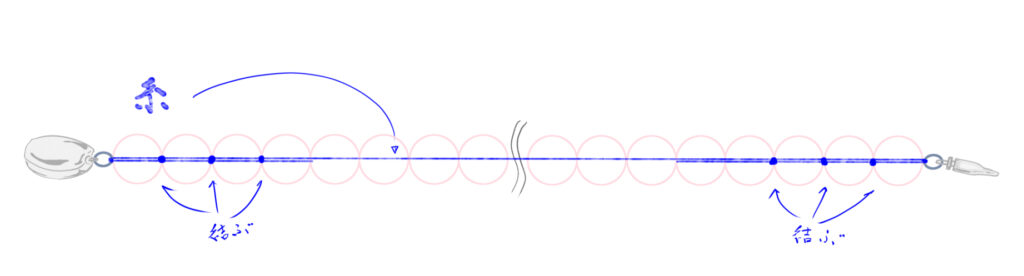

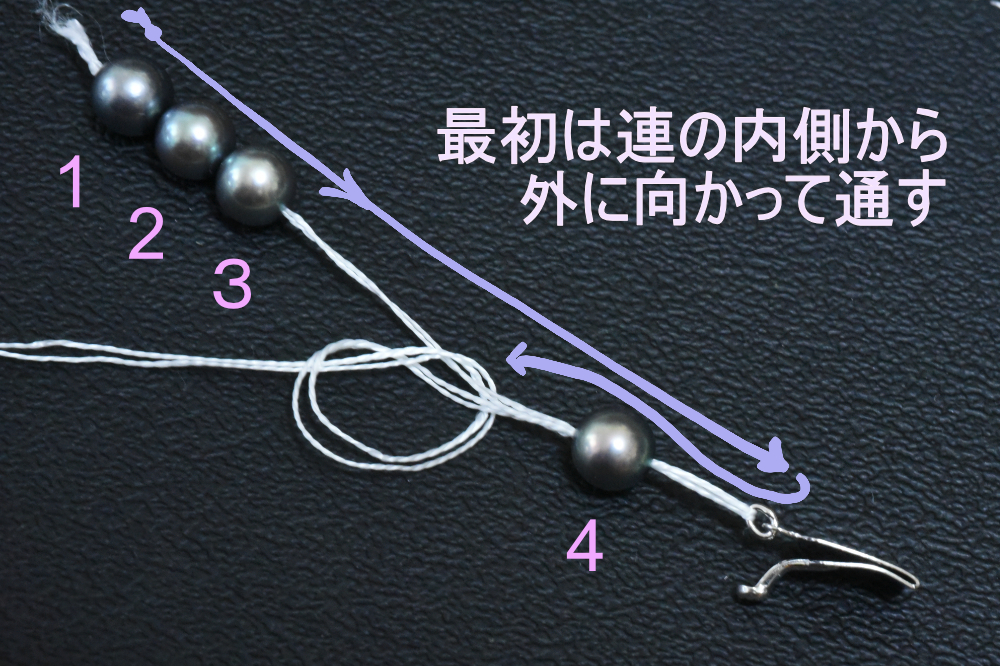

糸(サイドノット)の通り方の図

糸(サイドノット)の通り方の図

※作り方のマニュアルのような趣旨ではなく、こんな仕組みになっているんだ、ということをご案内する記事です。この通りに自分でやってみたが失敗した、切れた、外れた、壊れたなどの不具合については責任は負いません。また、私どもでは契約の業者様を除き他社製品の修理は承っておりません。

気を付けること

ケガをしないように

針やカッターなどの道具を使います。怪我をすると当然よくないです。

真珠や糸に血が付いたりしても大変なので、道具の使い方には気を付けて作業を行います。

真珠をばら撒かないようにする

丸い真珠は良く転がります。珠がなくなってしまうと連は短くなりますし、実は真珠の並べ方にも結構意味があったりするため、ばら撒くと元に戻すことが大変になります。

そこで、真珠があちこちに転がりにくい素材の上で作業します。

短い起毛素材の溝の付いた作業台やネル生地が一般的ですが、タオルなどでも代用できます。

ただし、軽くて薄くてひらひらしたタオル(や他の布地)だと、ふとした拍子に失敗したテーブルクロス引き芸のごとくすべてひっくり返すことになりかねないので、しっかり安定させましょう。

汚れや傷を付けないように注意

小石や金属片などの上に真珠を置いて転がすと、真珠に一発でキズを付けてしまうため、作業スペースに硬いものがないことを確認してから作業します。

また、真珠やクラスプが汚れているとせっかくの新しい中糸も汚してしまうかもしれないので、こういった場合は清潔で柔らかい布などを使って汚れを落としておきます。

真珠の並び順・向きは基本的には変えない。

真珠は、サイズや色艶・形など個性があり、うまい具合に並べることで一連の製品として美しく見えるように仕立てられています。「連相」と言いますが、並べ方・並び順の調節は思いのほか難しいです。

特に気に入らないという様なことがない限りは、元あった通りの並び順・向きのまま通していく様にします。

ワイヤーでのネックレスの作り方

ワイヤーでネックレスを作るときに使用する道具や材料

●消耗品

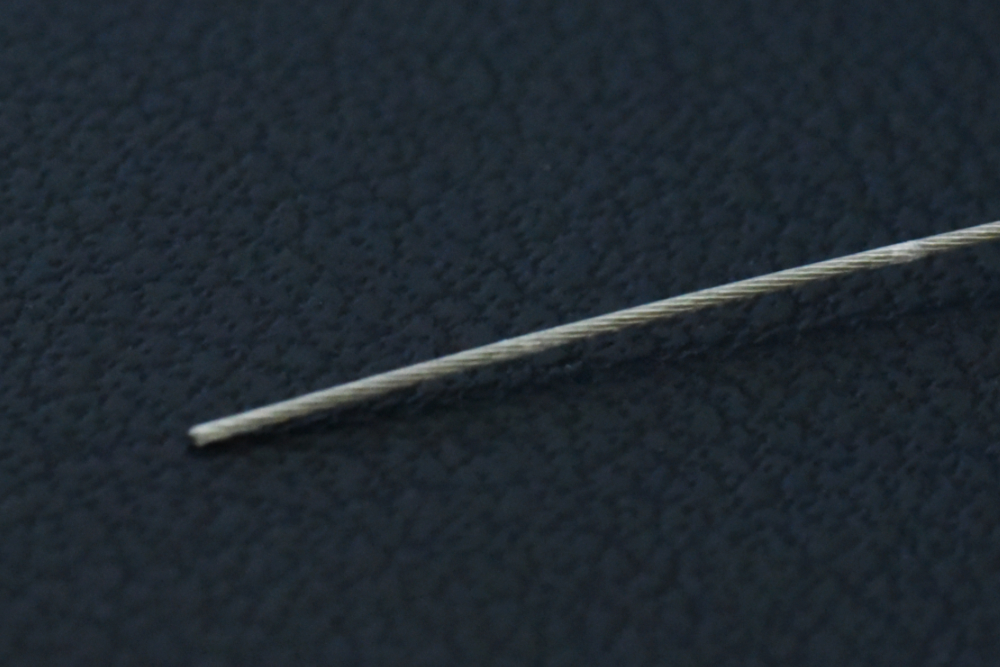

ワイヤー

一本の針金ではなくて、細いステンレス線を撚ってナイロンでコーティングした物を使います。

太さは0.24mmくらいから0.4mmくらいまであり、真珠の穴の大きさによって使い分けます。

多くの真珠は0.32mmで対応できると思います。

4mm未満のベビーパールなどは小さな穴が開いていることもあり、0.24mmなどを使う場合があります。

南洋真珠などのサイズが大きく重いものは大きな穴が開いていることもあり、0.32mmより太いワイヤーを使うことがあります。

細ければ細いほどいろいろな直径の穴に通すことが出来るようになりますが、穴と中糸の隙間が大きいと珠がガタガタ動くようになるので、仕上がりがガタガタになりがちです。程よい太さのワイヤーを選びましょう。

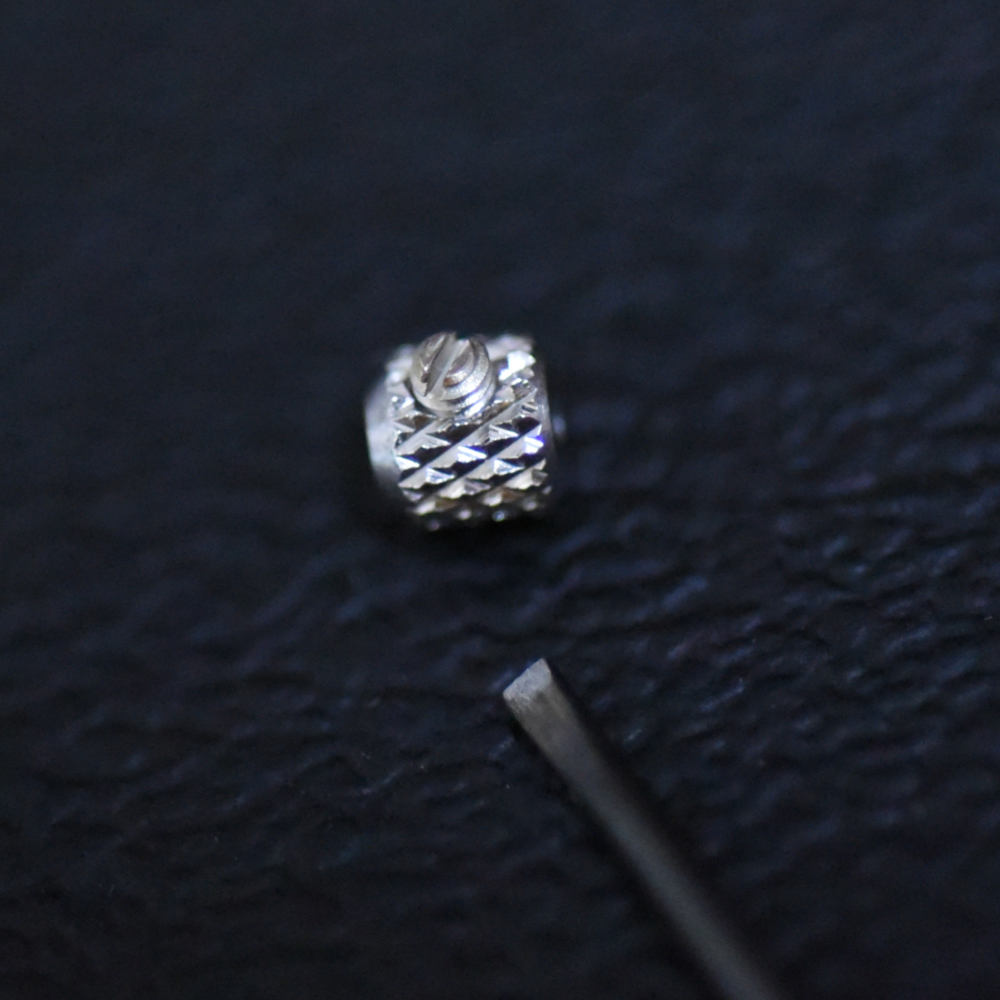

カシメパーツ

カシメ玉

カシメ玉

ワンパッチン

ワンパッチン

アタール(ネジで留めるパーツ)

アタール(ネジで留めるパーツ)

クラスプとネックレスをつなぐために使うパーツです。基本的にはワイヤーを圧迫して留めます。

潰してワイヤーを挟んで留めるカミツブシ(カシメ玉・ツブシ玉)、ピンを押し込んで留めるワンパッチン、ネジで押さえる「アタール」などのパーツが一般的です。アタールは壊れるまで繰り返し使うことができます。

クッション

ドーナツ型をしたシリコン製のクッションです。使わない場合もありますが、元々オールクッションだった物には同じようにクッションを入れないと、結構短くなってしまいます。比較的消耗しやすいため、中糸替えのタイミングで新しいものに交換します。

工具

- ニッパー:よく切れるニッパーを使います。鈍っていると、ワイヤーの切れ端がほぐれたりします。ほぐれたワイヤーは細くて硬いので、刺さると痛いです。切れ味が大事です。

- ヤットコ:カシメパーツをカシメるときに使います。ワイヤーをつまんで引っ張ったりもします。

- 精密ドライバー(マイナス):アタールなどのネジでワイヤーを固定するパーツには結構小さなマイナスドライバーが必要です。

作り方

使用するワイヤーの長さは、真珠の連の長さ+15cmくらいです。

例えば、真珠の連が40cmの場合、用意するワイヤーの長さは40+15cmで55cmほどになります。

手順は簡単で、先ずワイヤーにカシメパーツを入れ、その後順に真珠を通し、通し終えたら2つ目のカシメパーツを通します。

金色のボールがカシメ玉。画像はシリコンクッションを入れてあります。

金色のボールがカシメ玉。画像はシリコンクッションを入れてあります。

次にクラスプのマルカンにワイヤーを通して折り返し、カシメパーツ-真珠の順に通し直していき、ある程度折り返したところ(2~3cm:真珠が7~8mmなら3~4珠、5mmなら5~6珠くらい)でカシメパーツを閉じます。閉じ方はパーツによって異なります。

ワイヤーを丸環に通して折り返す。画像はクラスプはなく、丸環だけです。

ワイヤーを丸環に通して折り返す。画像はクラスプはなく、丸環だけです。

カシメ玉の場合

カシメ玉の場合

しっかり潰す

しっかり潰す

反対側も同様にクラスプ-カシメパーツ-真珠と折り返して通します。

折り返して余ったワイヤーを引っ張るなどして、真珠に隙間がないか?張りはちょうど良いか?を確認し、こちらのカシメパーツも閉じます。

何個か折り返し通したら隙間がないか、張り具合は良いか確認する。

何個か折り返し通したら隙間がないか、張り具合は良いか確認する。

強く締めすぎて全体の形が歪んでいる

強く締めすぎて全体の形が歪んでいる

張り具合を調整して全体の形を整える

張り具合を調整して全体の形を整える

最後に余ったワイヤーを切って、完成です。切る位置は珠の穴口ぎりぎりのところを切ります。

画像の製品は後で引き輪とプレートを付けるタイプで、最後はこうなります。

画像の製品は後で引き輪とプレートを付けるタイプで、最後はこうなります。

たまにある失敗

ワイヤーで作った時のたまにある失敗例には、以下のような物があります。対策や注意点も書いてみました。

- カシメ忘れた。:バラバラになります。気を付けましょう。

- しっかりカシメられていない。:握力が足りなかったり、ネジがゆるかったりといったパターンで、カシメパーツが滑ってネックレスが緩むパターンですね。検品をしっかりすることはもちろん、握力が足りない場合は誰かに頼むか、多めに折り返してワイヤーと真珠の摩擦力で止まり具合を補強することなどが対策になります。

- 張りが強すぎた。:つい力が余ることがあって、、張りが強すぎるとネックレスがはじけて切れるリスクもありますし、匙加減ではありますが、、気を付けましょう。

- ワイヤーの切れ端を踏んで足に刺さった。:ワイヤーは硬いため、刺さると痛いうえ、ほぐれたワイヤーは細すぎてなかなか抜けません。作業後はしっかり片付けましょう。刺さる場所は足だけとは限りませんよ。

糸での真珠のネックレスの作り方

糸でネックレスを作るときに使う道具や材料

消耗品は糸と、極たまにモールを使うくらいです。あとは道具ですね。

- 糸:GPTやテトロン糸を使用しております。20号を使用する頻度が高いです。次いで30号。(糸の種類についてより詳しいことはこちらの記事まで)

- にぎりばさみ:GPTを使うことが多いので、スパッと切れるにぎりばさみを使っています。その他にカッターナイフを使っている方もいます。

テトロンやナイロン糸でしたらニッパーでも切ることが出来ると思います。

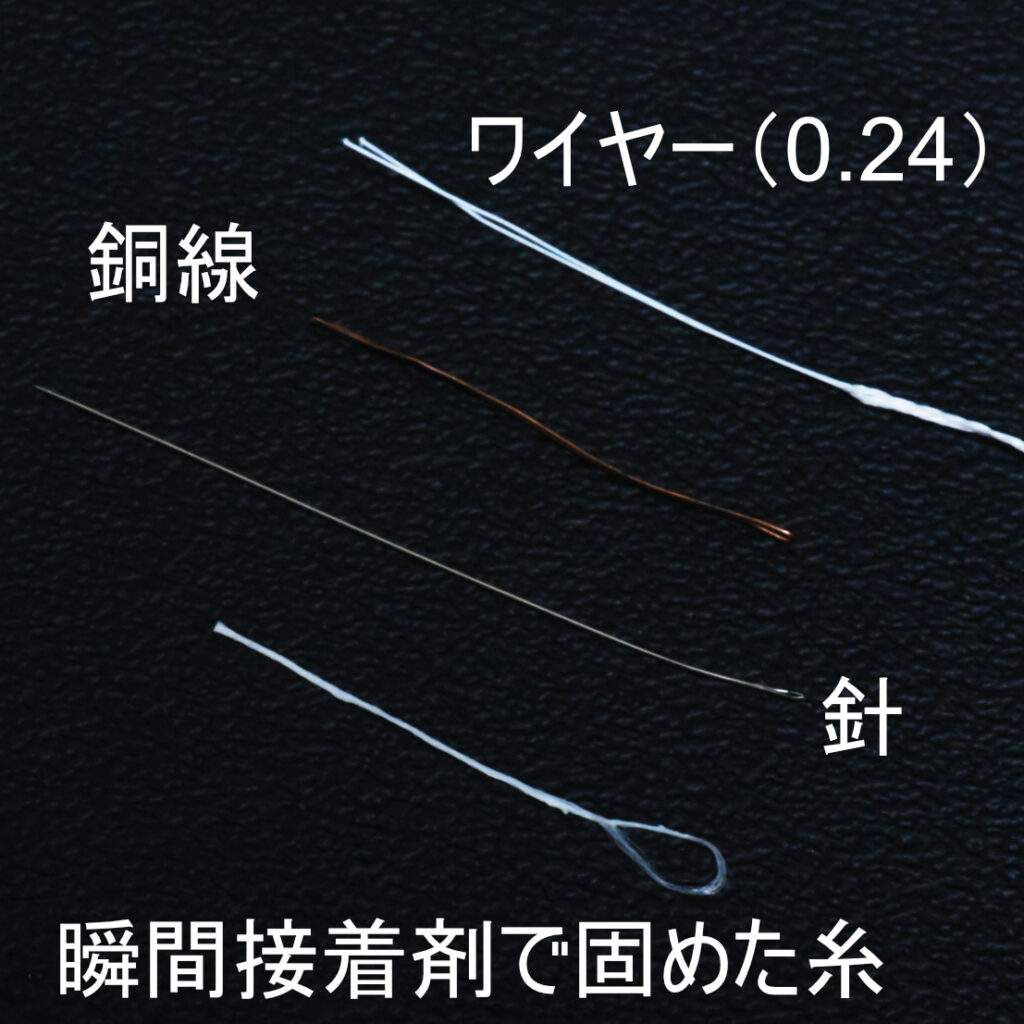

- 針やその代替品:糸の先端に付けて真珠の穴に通していくための細くてそこそこに硬い針状の物。具体的には下記の様な物があります。

針やその代替品については以下ような物を使っています。

1. 0.24mmのワイヤーの切れ端を8cmくらい。:ワイヤーでネックレスを作るときにちょうど余る部分を2つに折って使っています。これが一番使う機会が多いですね。

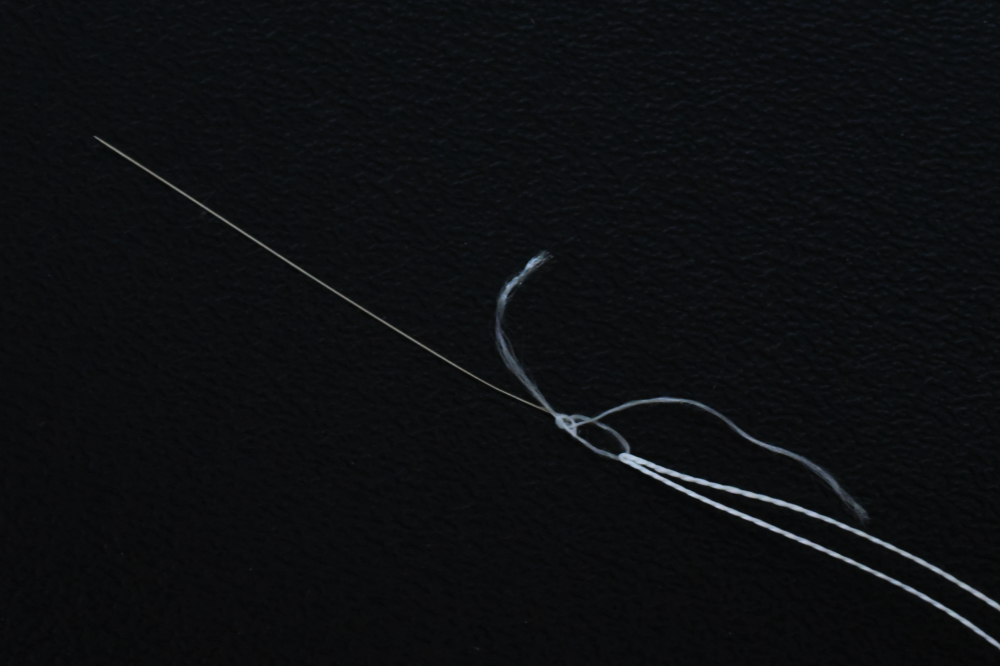

2. 針:とっても細い針です。針穴に中糸は通しません。細い糸(カタン糸など;私は元々通っていた糸をほぐして使うことが多いです。)を針の穴に通し、真珠の中糸にくぐらせたり結びつけたりして使います。2番目に使う機会が多いです。

3. 銅線:0.3mm未満くらいの銅線を8cmくらい。1.と同じ要領で、二つに折って使います。銅が高くなりましたし、ワイヤーの切れ端がいつもあるので最近は使うことはないですが、銅線を使っている方は結構います。

4. 糸をアロンアルフアで固める:道具がなくてどうしようもない場合に応急でこんな方法をとったこともありますが、とても大変でした。やりたくないです。

針穴に中糸を直接通さず、細い糸を介して針と中糸をつなげます。当方では元々通っていた糸をほぐして使うことが多いです。

針穴に中糸を直接通さず、細い糸を介して針と中糸をつなげます。当方では元々通っていた糸をほぐして使うことが多いです。

作り方1:一般的なものは結び目3つずつ(サイドナット)

「普通のやり方」とよく呼んでいる、一般的な作り方です。

クラスプ脇3つの真珠の横に結び目を作るサイドノット(普通の作り方)

クラスプ脇3つの真珠の横に結び目を作るサイドノット(普通の作り方)

クラスプ両脇のそれぞれ4珠の間に一つずつ結び目を入れる方法です。

両サイドに3つずつ結び目を作るパターンが多いですが、パックボールクラスプやクリップクラスプを使ったデザインなど、場合によっては5~6珠の間に結び目を入れたりすることもあります。

デザインによっては少し多めに結ぶこともあります。

デザインによっては少し多めに結ぶこともあります。

ただし、多めに結び目のをいれることは良くても、片側2つ未満はちょっと不安です。ネックレスの重さなどで結び目が滑ってゆるみが出やすくなると思いますので、3つ以上結ぶようにしています。

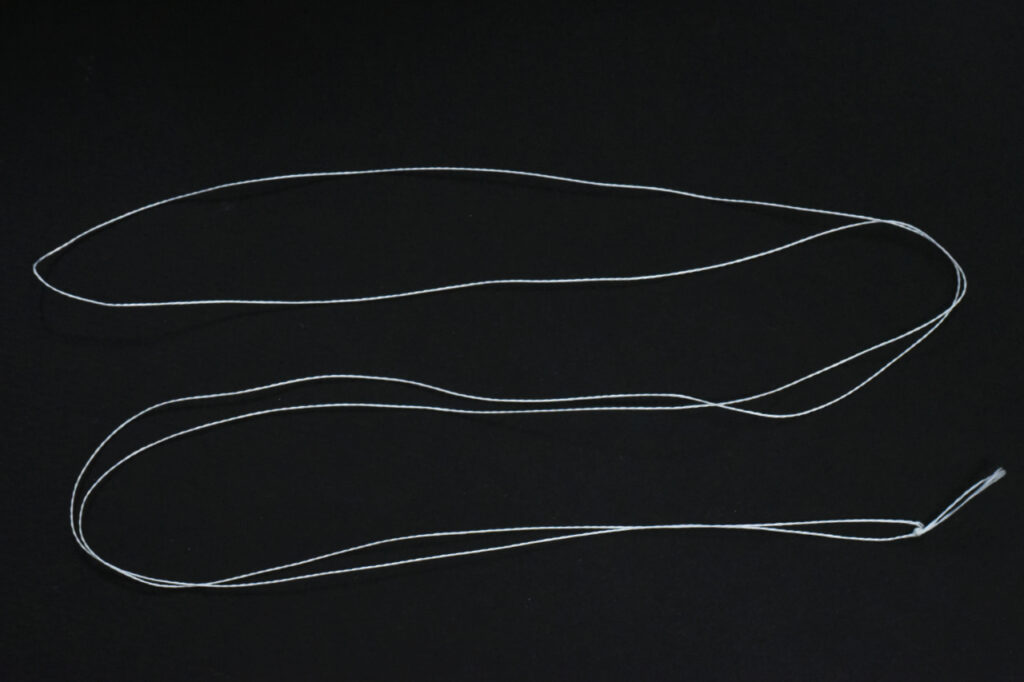

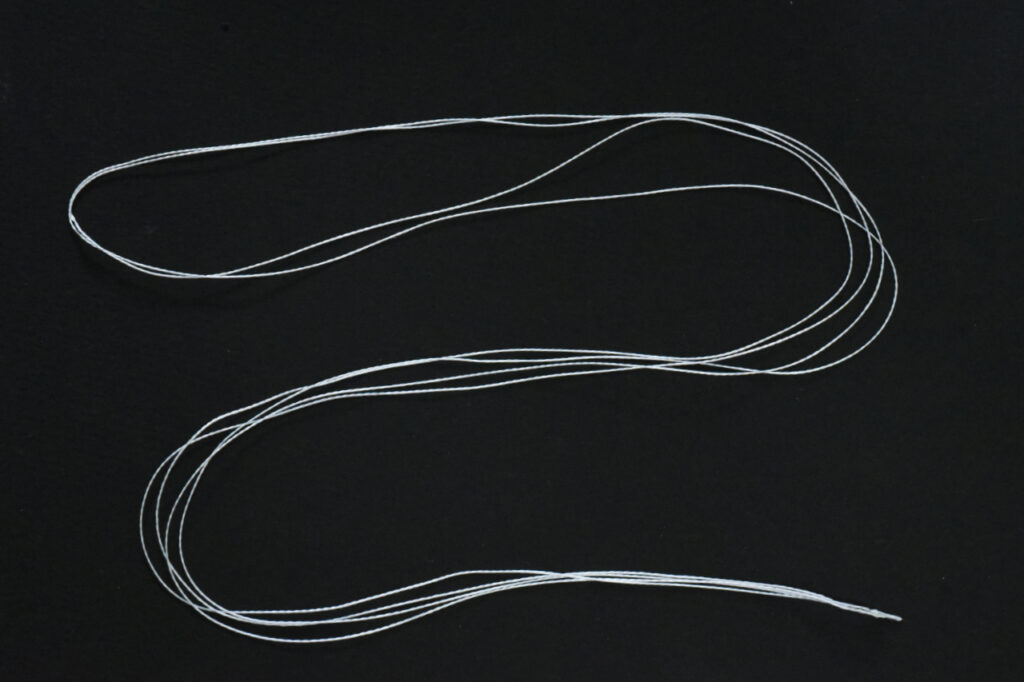

使用する糸の長さは、(真珠の部分+約20cm)×通す糸の本数。

例えば、40cmの真珠の連に2本どりで糸を通す場合、(40cm+20cm)×2=120cmくらい、120cmの連では(120cm+20cm)×2=280cm。4本どりで40cmの連では、(40cm+20cm)×4=240cmといった具合です。

+約20cmの余分な長さの部分は、結び目になったり、折り返したり、持ってひっぱたりする部分です。

奇数本どりの場合やネックレスのデザイン、その他状況によっては気持ち長めに糸を準備します。

ただし、長すぎると糸を絡める原因になるため、ほどほどに。

手順は、まず糸を2本どりなら1重、3本どりなら1.5重、4本どりなら2重などの輪っかにし、切れ端を結んで輪を閉じます。この時に糸に無駄な撚りが無いよう、少ししごいたりピンと張ったりしておきます。

一番よく使う2本どり

一番よく使う2本どり

4本どり

4本どり

奇数本どりの場合は1本はちょっと長めにして折って使います。

奇数本どりの場合は1本はちょっと長めにして折って使います。

次に糸に針などを付け、真珠の連の端から4~5珠以上(結び目の数+1cm分くらい)を外し、端から逆順(内から外)に糸を通し、クラスプのマルカンをくぐらせ、折り返してまた真珠に糸を通します。(マルカン部分への糸のひっかけ方は、一発で折り返したり、2回通したり、モールを使ったりなどなど細かく言うといろいろありますが、割愛します。)

1個通し戻したところで結びます。

結び目を作ったら、次の真珠に糸を通して、また結びます。

結び目を3か所(以上)作ったら、最初通していた残りの珠にも糸を通します。

糸を折り返して真珠一つにもう一度糸を通したら・・

糸を折り返して真珠一つにもう一度糸を通したら・・

キュッと固く結ぶ。

キュッと固く結ぶ。

同様に何個か結ぶ。

同様に何個か結ぶ。

結び目を3つ作ったら、残りの真珠も通していく。

結び目を3つ作ったら、残りの真珠も通していく。

あとは残っている真珠をすべて通して、反対側のクラスプのマルカンにも糸をくぐらせ、折り返して1珠糸を通します。

1珠折り返し通したら、真珠やクラスプを寄せて隙間なく詰め、結構全力気味に糸を引っ張り、糸がたわんでいないか、ネックレスに隙間がないかを確かめます。

張りが強すぎると8mmを超える大きな珠だとパツパツになって使いにくくなったり、バロックなど変形珠が入っている連などではネックレスのラインがガタガタになったりするため、一度円弧にしてネックレスの全体の形を確かめ、必要なら張り具合をちょっと緩めたりして調整します。

(緩めるとはいえ、どのみち使っていると緩んでくるため、ちょっと強め程度がちょうどよいと思います。このあたりは匙加減が重要。)

余計な糸がはみ出していないか、張り具合はちょうど良いかを確認。

余計な糸がはみ出していないか、張り具合はちょうど良いかを確認。

張り具合を整えたら、ちょっとスペースが狭くて難しいですが最初の工程と同様に合計3か所以上結び目を作り、糸を何珠か戻したら、余った糸を切って終了です。珠の穴口ぎりぎりのところを切りましょう。

しっかりと珠を詰めたら、糸を結んでいく。

しっかりと珠を詰めたら、糸を結んでいく。

3つ結んで何珠か戻したら(画像では1珠だけ戻してます)、余った糸を切る。

3つ結んで何珠か戻したら(画像では1珠だけ戻してます)、余った糸を切る。

作り方2:オールノット/オールノッツ/オールナッツ/オールナット(all knots)

私どもの製品では、下記3つのいずれかの作り方でオールノットや途中ノットを入れております。

- サイドナットのクラスプ脇の結び方を繰り返していく方法

- 脇以外の部分は団子結びする方法

- 2本どりしている糸のうちの1本をもう片方にひっかけていく方法

1.~3.のどれも作業時間はだいたい一緒1なので、多くの場合1.の方法で結んでいます。

1.のやり方は糸がたくさん通るため、丈夫なんです。せっかくなので丈夫なやり方で。

次いで2.が多いですね。1.よりちょっとだけ早いです。

他に、穴が小さなパールや結び目を小さくしたいときは2.や3.のやり方を選んでいます。

1.の方法では、あらかじめすべての真珠を糸に通し、クラスプで折り返してまたそれぞれの真珠に糸を通して、結んで、通して~を繰り返していきます。最後の工程はサイドノットと同じです。

準備する糸の長さは、普通の作り方(サイドノット)の時の3.5倍~4倍くらいです。

2.3.のやり方は、前節のサイドナットとほぼ同じです。

使用する糸の長さは、サイドナットの1.5~2倍くらいです。

どの方法も、オールではないノット(途中数か所ノット)にも応用できます。

おまけ:よくあったり、稀にあるトラブル

同じ連の中で穴のサイズが全然違う

糸の太さは連を通して一つなので、途中で穴の大きさが違う真珠があると、結び目の大きさが合わなくなって困ることがあります。

結び方を変えたり、2回結んだりして対処していますが、結び目の大きさが違うとやはりちょっと格好悪いですね。

穴に汚れが詰まっている

前の糸が詰まったり、汚れが入っていたりすると、新しい糸が通りません。

針やドリルを通して汚れを取り除けばよいのですが、どういう理由かカチカチの接着剤で埋まっていることもあったりします。ドリルし直すのですが、珠が割れるリスクはあります。

穴が変

複数の穴が開いていたり、中で分岐していたりするとビックリはしますが、元々通っていたのでなんとかなります。

ところで、真珠層と核が外れて、中で核が動いて穴が迷子になっている場合も稀にあります。

あけ直しは一つの方法ですが、割れるリスクは高めですね。

ささくれで糸がほつれる・・

ささくれは大敵ですね。引っかかって糸がほつれるんです。

永遠のテーマになりそうなのですが、なにか良いケア方法はないでしょうか?模索中です。

指が痛い。

細くて丈夫な糸を割と強めに引っ張る作業のため、何本か連続で作業すると指が痛くなることがあります。痛くなる場所に指ぬきを付けておくと、長期戦でもなんとかなります。

糸で糸を縫ってしまう。

精進します。ただ、連続でこうなる場合は一回休憩します。

本真珠ではちょっとマイナーな仕様

テグスでの作り方

普通のデザインのネックレスでテグスを使うことは滅多にないですが、0.5くらいの透明テグス1本通しでクラスプのマルカンに結び付けるか、0.3くらいの透明テグスを2本取りして、クラスプの片側はひっかけ、反対側で結んだり、糸と同様に作ったりします。

籠玉や編み物のようなデザインの場合はテグスを使いますが、これらのやり方はバリエーションがありすぎるので別の機会があればご紹介します。

ボールチップを使ったやり方

中糸の種類は何でも良いと思います。

ボールチップの中に中糸の結び目やカシメ玉が隠れている作り方です。

中糸にパーツや真珠を順番に通していって、最後に糸を結んだりカシメ玉を付けたりし、ボールチップのボール部分を閉じ、環をクラスプにひっかけて作ります。

ボールチップが消耗品であることと、それほど丈夫でもないため、当方ではあまりやらないやり方ですが、とても簡単に作ることができます。

開いているボールチップ

開いているボールチップ

くす玉みたいなボールのところに結び目が入る

くす玉みたいなボールのところに結び目が入る

閉じたボールチップ

閉じたボールチップ

おまけ:中糸を交換すると印象も変わる!

ワイヤーやサイドナットのプリンセスやチョーカーの長さのネックレスは、多くの場合「パリっ」と仕上がり、見た目の印象も結構変わります。

ただし、オールナッツやオールクッションの場合は元々が滑らかなので「ちょっと固くしっかりした」くらいの印象に戻る程度なのと、私どもではバロックパールや、結べるほど長いロングネックレスはノットやクッションを適宜入れて柔らか目に作っております。

マルチ連のネックレスはすべて同時に糸を替えましょう。

上記のように、糸交換するとネックレスの印象が変わるため、2連など複数連のネックレスは同時に糸交換することがお勧めです。

「片方はあまり緩んでいないのに、費用が余計に掛かる」という気持ちも分かりますが、経験上片側だけ変えたものはほとんどの場合やり直しで返ってきます。

張り具合が変わるため、ネックレス全体のバランスが悪くなってしまうんですね。

まとめ

真珠のネックレスのつくり方について(実はこれ以上にこだわりポイントなどが十人十色様々にあったりするのですが)私どもの商品では多くはこのような作り方をしていますよ。ということをご紹介させていただきました。ちなみに、色石のビーズなども同じ方法で作ることが出来ます。

実際はもっと細かなポイントがあったりして、糸については編み物とは異なり意外なくらい力を加えますし、ワイヤーも含めて張り具合などは匙加減な部分もありますし、と、ご自身でなさる際の責任は負えませんが、ぱっと見のデザインや触った感じだけでなく、作り方を知ることで今までより細かな部分も見えジュエリーの楽しみ方が増えたり、メンテナンスに出す際の参考になると良いなと思ってご紹介させていただきました。